厳しい暑さが続く日本の夏。

そんな夏の風物詩の中に、「四万六千日(しまんろくせんにち)」という、なんともありがたい響きの言葉があるのをご存知でしょうか?

四万六千日とは?

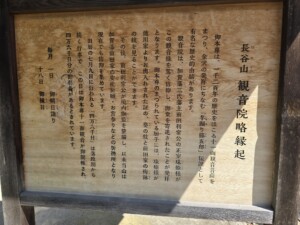

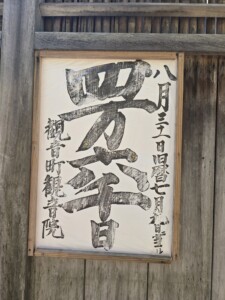

長谷山観音院の四万六千日は、毎年旧暦の7月9日の一日限り。

たった一日お参りするだけで、なんと46,000日分、年数にして約126年ものご利益(功徳)がいただけるとされる、とても特別な日です。

では、なぜ「46,000」という具体的な数字なのでしょうか?

これには諸説ありますが、最も有力とされているのがお米にまつわる説です。

昔の人は、一升のお米の粒がだいたい46,000粒であると考えていました。「一升」と「一生」をかけ、「一生(一升)食べ物に困らないように」という願いが込められ、これが功徳の日数として定着したと言われています。

名物「とうきび守り」

ひがし茶屋街を歩くと、軒先にとうもろこしを吊るしているのをよく見かけます。

これは門守(かどもり)と呼ばれる風習で、祈祷済みのとうきびは、軒先に吊るすと魔除けになるとされ、商売繁盛や子孫繁栄のご利益もある縁起物。

とうもろこしは豆が多いことから「まめまめしく健康に働ける」ことや子孫繁栄のお守りとして喜ばれるほか、ふさふさとした毛は「儲け」や「厄除け」につながるともいわれています。

とうもろこしの毛が多いほど「もう毛(儲け)」があると言われています。

私もこの日に祈祷されたとうもろこしを購入しました。

住職の手刷りチラシと五色の旗

この行事を知らせるチラシは、住職が版木で一枚一枚手刷りしているというこだわりぶり。

寺院周辺には五色の旗が掲げられ、街全体が功徳日に向けて彩られます。

寺まで続く長い石段に蝉の声が聞こえていました。

石段をあがるにつれて蝉の声も大きくなります。蝉しぐれ、と言ったところでしょうか。

この日も暑くて暑くて石段を上がったらもう汗だくでした。

観音院に祀られるのは、その名の通り観音様。

御本尊である木造十一面観音菩薩は、なんとその歴史1200年。

加賀藩三代藩主・前田利常の正室である珠姫が観音様を篤く信仰し、前田家の産土神(うぶすながみ)として長きにわたって安産祈願のために参拝したのが、こちらの観音院なのだそうです。

寺院は撮影禁止と書かれていたので写真はなし・・・。